Éviter les moisissures dans la salle de bains

En présence d'humidité et de chaleur peuvent rapidement apparaître des moisissures, en particulier dans la salle de bains. Prévenir activement leur formation n’a rien de sorcier : trois gestes simples suffisent bien souvent.

Salle de bains sans moisissure grâce à ces conseils

Il n’est pas surprenant que la formation de condensation sur les murs, les plafonds et la robinetterie favorise le risque de moisissure dans les salles de bains. Si l’on ajoute à cela l’inévitable humidité de l’air dans la salle de bains et les éventuels joints en silicone non étanches dans la zone humide, on obtient des conditions quasiment paradisiaques pour la croissance des spores nocives pour la santé. La bonne nouvelle est qu’il est possible d’éviter les moisissures ! Nous vous présentons les principaux gestes réguliers qui vous permettront de maintenir votre douche, vos joints et vos murs durablement à l’abri des moisissures dans la salle de bains.

Endroits sensibles à la moisissure

En raison de ses conditions d’utilisation, la salle de bains est prédestinée à l’apparition de traces de moisissures, car son environnement chaud et humide crée des conditions de croissance idéales. Une fois que la moisissure s’est propagée, il est difficile d’enrayer sa croissance et de nettoyer les matériaux infectés de manière professionnelle et durable, si tant est qu’ils puissent être sauvés. La prévention est d’autant plus importante pour garantir une hygiène durable de la salle de bains et donc la longévité des matériaux. Pour que votre espace de bien-être personnel ne se transforme pas en paradis de la moisissure, il est recommandé de garder un œil particulier sur certains endroits et de les nettoyer de manière préventive :

Éviter l’apparition de moisissures : de petits gestes pour de grands effets

La prévention est la meilleure stratégie pour éviter l’apparition de moisissures dans la salle de bains, et elle est très simple ! En fin de compte, trois simples mesures de routine suffisent pour prévenir l’apparition de moisissures : une bonne aération, un chauffage adéquat et un essuyage à sec soigneux suffisent. Combinées, elles réduisent suffisamment l’humidité dans la salle de bains pour assurer une bonne hygiène et priver ainsi les moisissures de toute base de croissance.

#1 Bien aérer

L’aération permet un renouvellement de l’air et s’avère donc être la mesure la plus importante pour maintenir l’hygiène de votre salle de bains. Le principe est simple : l’air frais entre, l’air humide sort ! Ouvrir la fenêtre permet à la vapeur d’eau de s’échapper facilement de la pièce, en particulier après la douche ou le bain, au lieu de se déposer sous forme de condensation sur les surfaces froides. Dans les salles de bains sans fenêtres, les systèmes d’évacuation d’air tels que les aérations électriques et les ventilateurs d’ambiance sont utiles. Ces deux mesures réduisent la teneur en humidité de l’air et privent ainsi les moisissures de la base nécessaire à leur croissance.

Pour maintenir à long terme votre pièce humide exempte de moisissures, effectuez ces trois étapes simples :

Aérer régulièrement

Prenez l’habitude d’aérer suffisamment, de façon intermittente, plusieurs fois par jour et en particulier après la douche ou le bain, car l’air chaud et humide est remplacé par de l’air plus froid et plus sec en 5 à 10 minutes si la fenêtre est grande ouverte. Pour que l’air humide soit effectivement évacué vers l’extérieur et non vers le reste de l'habitation, maintenez la porte fermée pendant l’aération. Si vous prenez l'habitude d'aérer régulièrement votre pièce, vous luttez déjà efficacement contre la moisissure.

Aérer par ouverture oscillo-battante en fonction des besoins

Il faut d’abord noter que le fait d’incliner la fenêtre pendant quelques minutes n’a pas le même effet que l’aération ciblée. Cependant, même après la douche, il reste de l’humidité dans la salle de bains qui s’évapore plus lentement, par exemple dans vos serviettes. Il est donc conseillé de combiner l’aération intermittente avec l’ouverture oscillo-battante. En hiver, veillez toutefois à ne pas laisser les fenêtres trop longtemps entrouvertes afin d’éviter toute perte d’énergie inutile.

Permettre le contrôle

Vérifiez l’humidité de l’air dans votre salle de bains à l’aide d’un hygromètre. Les modèles pour l’intérieur mesurent en même temps la température de la pièce ; vous gardez ainsi facilement un œil sur les deux facteurs et pouvez agir en cas de besoin. Pendant la douche, l’humidité relative de l’air augmente parfois jusqu’à 70 %, mais en moyenne journalière permanente, elle ne devrait pas dépasser 40 à 60 %, selon le type de bâtiment, l’isolation et la température ambiante.

Les moisissures, un risque pour la santé

Les colonies de moisissures dans la salle de bains ne sont pas seulement des témoins inesthétiques d’une humidité accrue et d’un manque d’hygiène, elles représentent également un risque sérieux pour la santé. Si les spores microscopiques circulent dans l’air chaud et humide de la salle de bains, elles peuvent également atteindre les voies respiratoires et déclencher des troubles, en particulier chez les personnes allergiques, asthmatiques ou immunodéprimées. Cependant, même chez les personnes en bonne santé sans maladie préalable, le système immunitaire est provoqué lorsqu’il est constamment confronté aux spores de moisissures. Les symptômes typiques, mais aussi souvent non spécifiques, sont, outre les problèmes respiratoires, des irritations de la peau et des yeux, des éruptions cutanées, des maux de tête, des problèmes circulatoires ou de l’épuisement.

#2 Bien chauffer

Bien chauffer les salles de bains joue un rôle important non seulement pour des raisons d’efficacité énergétique et de coûts, mais aussi pour prévenir les moisissures dans les zones humides. En effet, l’air chaud absorbe plus d’humidité que l’air froid, ce qui explique que la vapeur d’eau contenue dans l’air se dépose en moins grande quantité sur les surfaces lorsque la température est adaptée. La température ambiante généralement recommandée dans la salle de bains se situe donc entre 22 et 24 °C, et assure non seulement une chaleur et un confort agréables, mais favorise également l’évaporation de l’humidité produite.

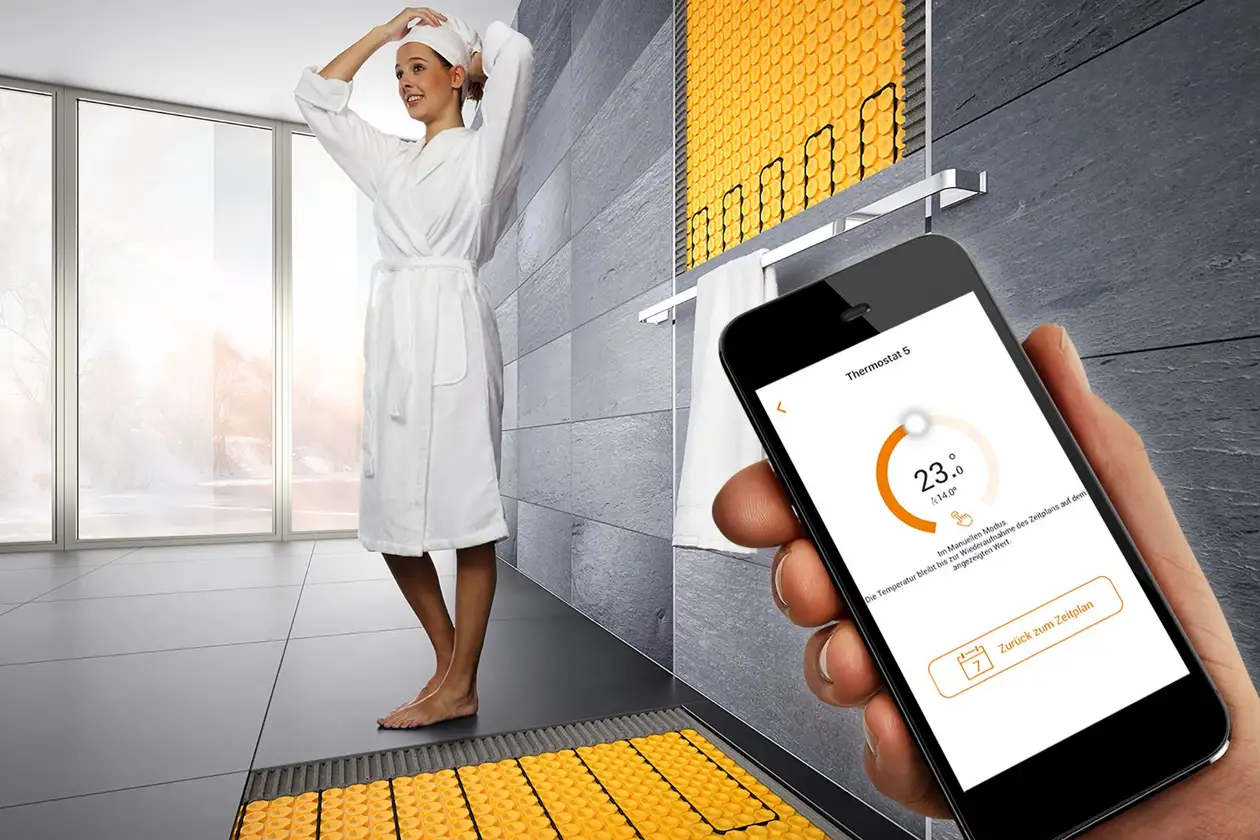

Si un chauffage au sol est installé dans la salle de bains, la répartition uniforme de la chaleur dans toute la pièce est également bénéfique pour la prévention des moisissures, car aucune zone froide ne peut se former. Il existe en outre des systèmes de chauffage électrique comme Schlüter-DITRA-HEAT-E, qui peuvent être posés au mur directement sous le carrelage, même dans les zones humides (excepté dans la zone de douche). L’avantage est évident : le réchauffement rapide de la pièce entraîne un séchage rapide et prévient efficacement la formation de moisissures.

#3 Essuyer à sec

Les températures plus chaudes dans la salle de bains accélèrent l’évaporation de l’eau, ce qui entraîne une humidité de l’air constamment plus élevée que dans les autres pièces. Lorsque l’air chaud et humide rencontre des surfaces plus froides, la vapeur d’eau condensée s’accumule sur les carreaux, la robinetterie, les miroirs et les vitres. En particulier après la douche, de l’humidité reste sur les murs, les rideaux et dans les joints. En plus du plan de nettoyage régulier de la salle de bains, essuyez donc manuellement les zones humides après chaque utilisation afin d’éviter les moisissures dans la douche. En séchant les surfaces, vous réduisez l’humidité résiduelle et agissez directement contre le risque de moisissures dues à l’humidité. Cela vous permet également d’éviter les dommages matériels à long terme, comme le gonflement du papier peint, du crépi ou des éléments en bois. En effet, le principe de base est le suivant : l’eau qui est évacuée efficacement ne peut pas pénétrer dans les matériaux ou le bâtiment, que ce soit par l’air ou par la surface !

Brèves informations sur les joints

Joints

On appelle « joints » les espaces entre les différents éléments d’un revêtement de sol, qui apparaissent lors de la pose de carreaux, de revêtements en pierre naturelle ou en grès cérame, par exemple, et qui sont généralement comblés avec du mortier-joint. Ils servent à compenser les imprécisions dimensionnelles des revêtements, à éliminer les moindres tensions et à créer une surface fermée. La largeur des joints peut alors varier en fonction du design global et du format des carreaux.

Joints de mouvements

Le carrelage, la chape et le béton subissent en permanence des modifications de forme, dues par ex. à des charges variables, à des changements de teneur en humidité ou à des variations de température. Ces mouvements peuvent s’accumuler et provoquer des fissures de tension ou des déformations. C’est précisément là que les joints de mouvements entrent en jeu : ils font office de tampon pour compenser les changements de forme et prévenir d’éventuels dommages dans le revêtement.

Cas particulier du joint en silicone

Les joints en silicone, typiques dans les douches, font partie des joints de raccordement ou de mouvements : ils compensent les mouvements des revêtements posés grâce à leurs propriétés élastiques. Dans les conditions d’utilisation intensive de la salle de bains, ils sont sollicités à longueur de journée, car des températures plus élevées entraînent inévitablement des changements de forme plus importants. L’élasticité du silicone est toutefois limitée à environ 20 %. Un joint de fractionnement de 1 cm de large ne peut donc s’élargir sans dommage que de 2 mm ; en cas de charges plus importantes, le joint en silicone se déchirerait et devrait être remplacé. De plus, le silicone n’a qu’une résistance fongicide et antibactérienne limitée. Les joints remplis de silicone sont donc également appelés joints d’entretien.

Si l’on ajoute à ces facteurs liés à l’utilisation et au matériau des dépôts de résidus de savon, de substances organiques comme des particules de peau ou des produits de nettoyage agressifs, on obtient un terrain idéal pour le développement de moisissures dans les joints. Il s'agit donc de la deuxième raison principale pour laquelle il faut remplacer régulièrement les joints en silicone. À la place du silicone, il est toutefois possible d’installer des profilés de fractionnement ne nécessitant pas d'entretien, constitués de composants mobiles les uns par rapport aux autres, présentant une zone souple très élastique et jointoyés de manière conventionnelle au cours du jointoiement du revêtement. Ils ne peuvent ni s’arracher ni moisir, et ne nécessitent donc absolument aucun entretien.

Profilés de fractionnement avec un minimum d'entretien à la place des joints en silicone

Dans les cuisines industrielles et les piscines, l’installation de profilés de fractionnement aux angles rentrants de murs ou au niveau des liaisons sol/murs fait souvent partie de l’équipement standard en raison des exigences en matière d’hygiène, mais ces derniers sont encore relativement peu utilisés dans la construction de logements privés. À tort, car les profilés tels que Schlüter-DILEX-EF sont imbattables pour créer des angles rentrants de murs discrets et faciles à entretenir : contrairement aux joints en silicone, ils rendent les transitions dans les pièces carrelées exemptes d’entretien et presque invisibles.

Selon le modèle, les matériaux sont résistants aux champignons et aux bactéries. Les moisissures dans les joints de fractionnement relèvent donc du passé. Les profilés conviennent à tous les revêtements non flottants. Ils sont posés dans le lit de colle sous le carrelage et arrivent à fleur du carreau. Ils sont non seulement fonctionnels et durables, mais ils s’intègrent aussi parfaitement dans la décoration de votre salle de bains.

Les principaux gestes et les principales mesures de routine contre la formation de moisissures dans la salle de bains

Aérer en fonction des besoins : plusieurs fois par jour et en particulier après la douche ou le bain, mais aussi de temps en temps, car vos textiles de bain sèchent plus lentement.

Laisser la cabine de douche ouverte : prenez l’habitude de laisser la porte de votre douche ouverte afin que l’air humide soit mieux renouvelé et que l’humidité puisse sécher plus rapidement.

Essuyer les zones humides : moins il y a d’humidité dans votre salle de bains, plus le risque de moisissure est faible.

Chauffer correctement : visez une température ambiante de 22 à 24 °C dans la salle de bains et utilisez si possible un chauffage électrique à chaleur diffusée par le sol dans les zones humides.

Utiliser un hygromètre : cet appareil de mesure vous indique quand l’humidité relative de l’air dans la salle de bains est trop élevée et qu’il faut aérer à nouveau.

Ne pas étendre le linge : ne faites pas sécher votre linge dans la salle de bains, même si cela y est plus rapide en raison de la température ambiante.

Utiliser un déshumidificateur : de petits déshumidificateurs, par exemple à base de sel, peuvent être un complément utile, en particulier dans les salles de bains sans fenêtre.

Réduire les joints : dans le cas d’une conception de salle de bains, essayez d’éviter les joints d’entretien et de réduire le nombre de joints en utilisant de grands formats de carreaux. Il est même possible de concevoir des salles de bains sans joints.

Une étanchéité réalisée dans les règles de l'art reste la meilleure prévention contre les dégâts causés par l'humidité.

La chaleur et l'humidité sont inévitables dans une salle de bains, mais les dégâts qu'elles peuvent engendrer, eux, ne le sont pas ! Suivez nos conseils pour une routine d'entretien dans votre salle de bains et protégez au mieux vos surfaces carrelées. Le système d'étanchéité sous carrelage est primordial notamment si les joints ou les carreaux venaient à fissurer. Mis en œuvre dans les règles de l'art en tant qu'étanchéité composite, ces systèmes empêchent l'eau, qui s'est infiltrée par les joints du carrelage, de se propager dans les bâtiments.

Votre carreleur peut choisir entre différents systèmes d'étanchéité, qu'elle soit liquide, sous forme de plaques ou de nattes. Il pourra sélectionner la technique la mieux adaptée en fonction des caractéristiques du projet, des supports et des souhaits du client. L'un des avantages du système d'étanchéité sous forme de natte est qu'il remplit souvent d'autres fonctions en plus de l'étanchéité, par exemple l'égalisation de la pression de vapeur, l'affaiblissement aux bruits de choc, la désolidarisation ou la régulation de la température du sol. C'est ainsi qu'est née, en complément de notre produit Schlüter-DITRA, la natte de désolidarisation DITRA-HEAT, dans laquelle les câbles chauffants peuvent être directement clipsés afin d'obtenir un système de plancher chauffant électrique. En ce qui concerne notre natte Schlüter-KERDI, pièce maîtresse de notre système d'étanchéité, nous proposons de nombreux accessoires, tels que des bandes de pontage, des collerettes d'étanchéité et des pièces préformées pour les angles ou les passages de porte. Le système d'étanchéité en plaque KERDI-BOARD est constitué de panneaux d'agencement légers, étanches, indéformables et constitue un support de pose idéal et parfaitement étanche pour les niches, les murs ou les bancs dans les salles de bains.

Ainsi avec le lancement de KERDI et de DITRA en 1987, Schlüter-Systems a révolutionné le monde de l'étanchéité composite et posé de nouveaux jalons. Ces innovations autrefois révolutionnaires sont aujourd'hui devenues la norme dans le secteur pour une étanchéité sûre et pérenne.